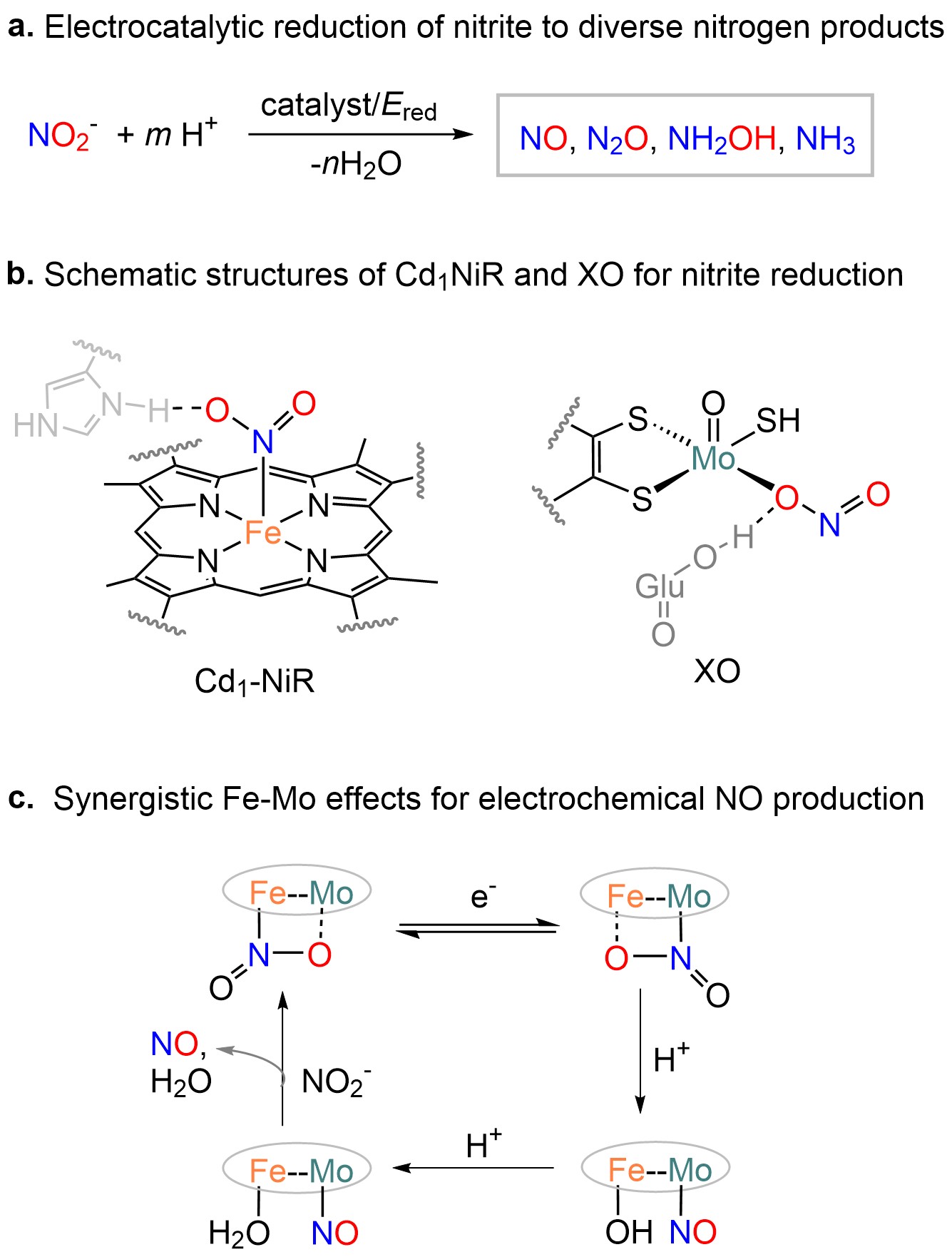

在自然界氮循环中,亚硝酸根(NO2−)还原为一氧化氮(NO)是反硝化过程的关键步骤;这一转化主要由铜-亚硝酸盐还原酶、血红蛋白酶以及钼-黄嘌呤氧化酶等金属酶催化完成。发展仿生分子催化剂以研究电化学条件下NO2−的质子-电子转移还原反应,不仅对有助于理解酶催化机制,还能将能源储存利用与氮氧化物、氨等含氮小分子的定向转化相结合,为人工调控氮循环提供新策略。然而,早期研究表明电催化NO2−还原为NO反应存在显著的选择性挑战:通常易生成N2O、N2、NH2OH和NH3多种副产物,且产物分布受反应介质、pH值和电位等多种因素的强烈影响(图1a);导致NO生成的催化效率(TOF)普遍低于20 s−1。

图1. 分子金属催化剂实现亚硝酸盐选择性还原为一氧化氮的机制对比

研究表明,催化剂与NO₂⁻的配位模式对反应路径具有决定性影响。以铁基催化剂为例,其通过Fe-NO₂配位形成Fe(II)-NO中间体,但由于该物种稳定性过高,往往导致过度还原生成NH₂OH和NH₃。与之形成鲜明对比的是,钼-黄嘌呤氧化酶通过Mo-ONO配位模式(图1b)实现高效NO释放。这种配位模式的差异性启发了研究者对Fe-Mo双金属协同催化体系的探索。

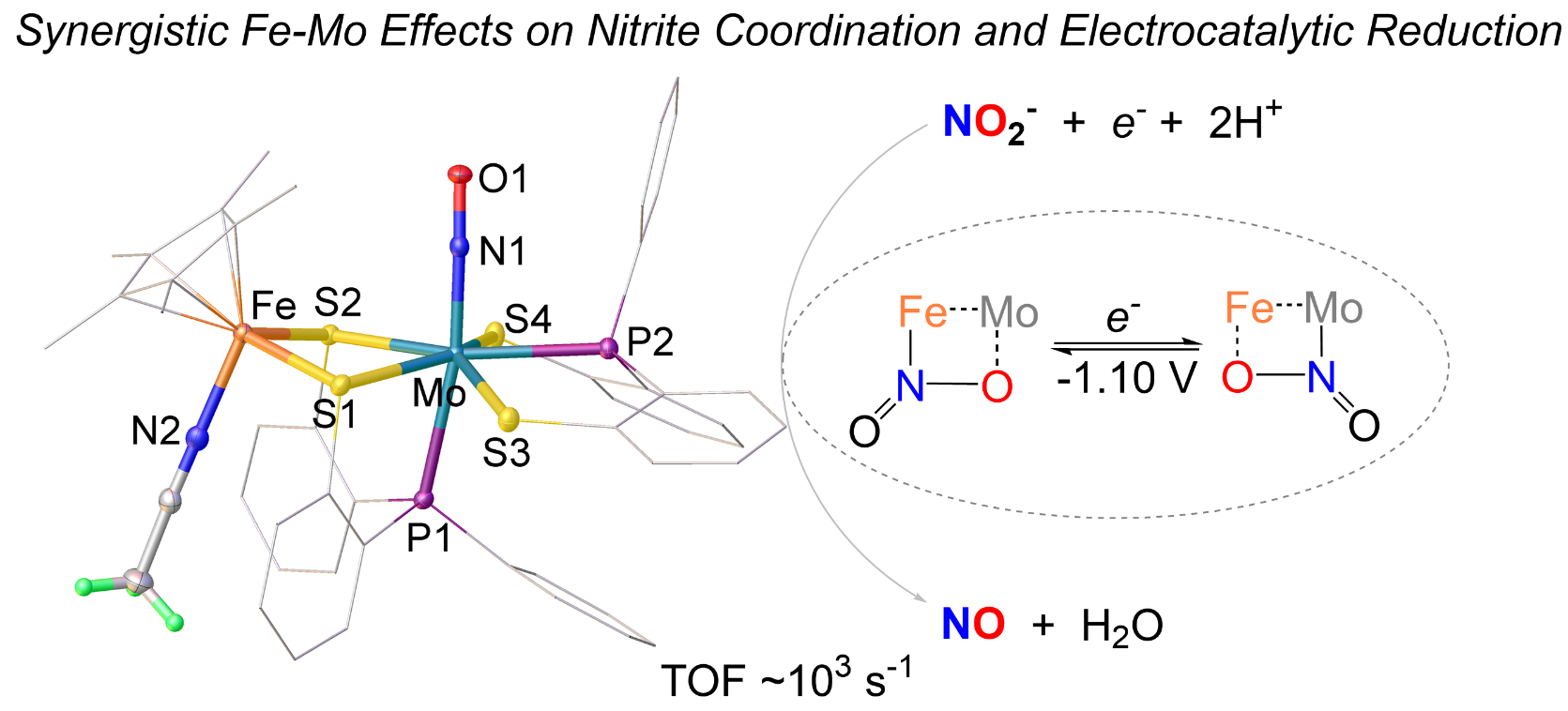

近期,王文光教授课题组联合中山大学叶生发教授、华中科技大学廖荣臻教授课题组,报道了一种Fe(II)Mo(IV) 双金属电催化剂。该催化剂在NO₂⁻还原反应中表现出卓越性能:TOF值高达103 s⁻¹,NO选择性达93.8%,创下单相催化剂最高活性纪录。机理研究表明(图1c),Fe-Mo双中心通过动态配位协同作用,一方面促进N-O键的高效断裂,另一方面通过Mo(IV)捕获NO有效抑制Fe(II)-NO中间体的过度还原,从而实现了电子-质子转移过程的精准调控。这一发现为含氮小分子的高选择性转化提供了新范式。

相关研究成果以"Synergistic Iron-Molybdenum Effects for Selective Electrocatalytic Reduction of Nitrite to Nitric Oxide"为题发表于《Journal of the American Chemical Society》(J. Am. Chem. Soc. 2025, DOI: 10.1021/jacs.5c07512)。国产探花

为第一完成单位,博士研究生彭志强为第一作者,王文光教授、叶生发教授和廖荣臻教授为共同通讯作者。研究获得国家自然科学基金、国产探花

等资助。特此感谢!