蛋白酶因其催化效率高、底物专一、生物安全好等优势,是脑化学研究中的重要分子工具,在神经化学传感与神经调控等领域有着广泛的应用前景。然而,天然酶活性严格受其生物分布、化学微环境、蛋白质翻译后修饰等因素限制,在实际应用中面临诸多挑战。因此,如何突破天然酶的功能局限,发展高性能蛋白质工具,成为该领域研究中亟需解决的关键科学问题。

在国家自然科学基金委、科技部和国产探花

的支持下,国产探花

毛兰群课题组面向脑化学信号测量、调控与模拟研究的需求,发展利用人工金属酶的传感与调控研究思路,并开展了系统探索,取得了一些进展:通过界面设计调控酶-电极界面异相电子转移,提高了生物电催化活性(J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 1565-1574;J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 12700-12704;J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 2074-2082);设计制备单原子模拟酶,建立了脑内氧气和硫化氢的活体原位传感方法(J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 16861-16867;J. Am. Chem. Soc. 2022, 144,14678-14686;Nat. Commun. 2024, 15, 7915);提出了人工金属酶构筑的新策略,实现了酶催化功能的再设计(Sci. Adv. 2022, 8, eabo3315),为高性能酶基神经调控奠定了基础。

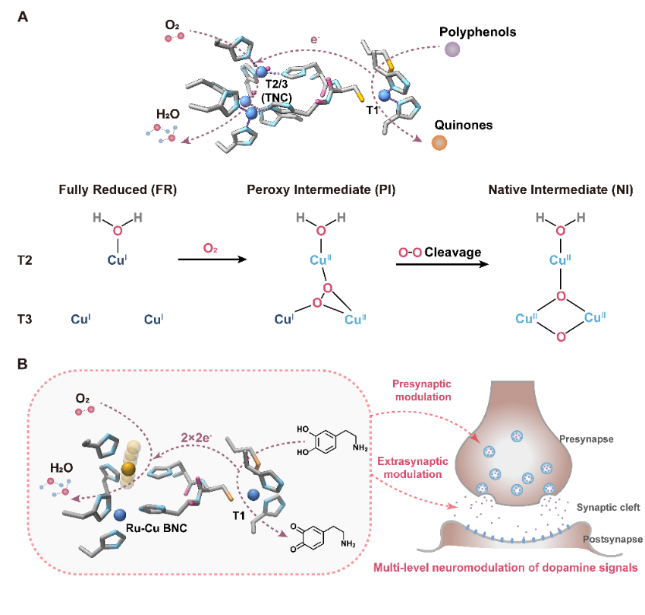

近期,课题组基于细菌漆酶(SLAC)骨架,设计了一种具备高柔性异核金属催化中心的人工金属酶(RuCu-SLAC)。利用蛋白质亚基界面Ru、Cu位点的动态偶合,构建了自适应催化反应路径,以抵抗OH-对于酶催化活性的抑制,实现了在生理pH下高效催化四电子氧气还原偶合的多巴胺氧化反应,突破了天然漆酶在生理环境下活性低的局限。在细胞层次,RuCu-SLAC经脂质体递送,可有效调控胞内多巴胺的合成和转运,降低了多巴胺囊泡内容物的含量和释放水平。在活体层次,RuCu-SLAC的原位注射有效降低了鼠脑中多巴胺的刺激释放。该进展提出了利用人工金属蛋白酶实现神经调控的新策略,有望用于生理病理过程脑内多巴胺存在水平的有效调控。

相关研究成果近日发表于Science Advances(Sci. Adv. 2025, ady3842)。文章第一作者是励耘博士后杨孝悌、清华大学X-射线晶体学平台范仕龙高级工程师和北京市科学技术研究院刘晶副研究员,通讯作者为毛兰群、吴菲和于萍教授,第一完成单位为国产探花

。